++++ 2018-10-26 ++++

Das Elend mit den Dieselmotoren

Nein, hier geht es nicht um den millionenfachen Beschiss bei den

Abgaswerten der Dieselmotoren auf den Strassen durch diverse Automobilhersteller.

Sondern es geht hier im weitesten Sinne um das Scheitern einer an sich guten Idee, wie strengere Abgasvorschriften für Schienenfahrzeuge zu erfüllen

sind, wie diese Konzepte auf dem Papier funktionieren und dennoch bis heute

in der Praxis grandios scheitern.

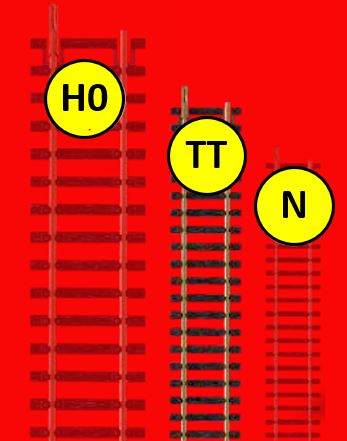

Wie allgemein bekannt, gibt es sowohl für die TRAXX von Bombardier als auch für den Vectron von Siemens eine Dieselausführung.

Dies ist naheliegend, denn der Bedarf ist nach wie vor da. Zahlreiche Strecken in Deutschland und Europa sind

immer noch nicht elektrifiziert.

Daran ändert auch die (langsam) in Deutschland fortschreitende Elektrifizierung wie

beispielsweise der Südbahn oder der Allgäubahn wenig. Der Anteil der

elektrifizierten Strecken nähert sich in Deutschland gerade einmal 70%

des Streckennetzes. Allerdings werden in Deutschland bereits

heute gegen 90% der Traktionsleistungen elektrisch erbracht.

Die Schweiz ist in Europa oder gar weltweit gesehen eine Insel der Glückseeligen, mit einer

Vollelektrifizierung des gesamten Netzes.

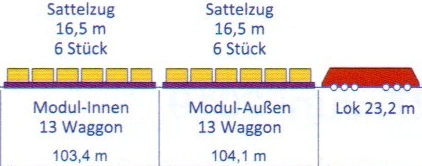

Die (Diesel-) Paradestrecke in Deutschland war und ist

die Marschbahn von Hamburg-Altona nach Westerland auf Sylt. 240 km lang und

(meist) topfeben. Ein Kinderspiel sollte man meinen.

Warum diese vielbefahrene, zweigleisige Hauptstrecke bis

heute nicht elektrifiziert wurde, das sollte der geneigte Leser die vielen deutschen Verkehrsminister, angefangen vom

CDU- Minister Seebohm, der das Amt in den 1950er Jahren inne hatte,

über die SPD- Minister wie Leber und Tiefensee bis

zu den CSU- Kapazitäten der Gegenwart (...Ramsauer, Dobrindt, Scheuer...) besser selbst fragen. Warum diese vielbefahrene, zweigleisige Hauptstrecke bis

heute nicht elektrifiziert wurde, das sollte der geneigte Leser die vielen deutschen Verkehrsminister, angefangen vom

CDU- Minister Seebohm, der das Amt in den 1950er Jahren inne hatte,

über die SPD- Minister wie Leber und Tiefensee bis

zu den CSU- Kapazitäten der Gegenwart (...Ramsauer, Dobrindt, Scheuer...) besser selbst fragen.

Bild / Quelle: Siemens- Vectron der RDC-Autozug GmbH (Autoverlad Sylt)

Die Marschbahn verdankt ihre Bedeutung letztlich dem Hindenburgdamm. Der in den 1920er Jahren errichtete Hindenburgdamm auf die Insel Sylt wurde

von der damaligen Deutschen Reichsbahn auf eigene Rechnung errichtet. Als Gegenleistung gab es das Beförderungsmonopol

für die Deutsche Reichsbahn.

Dass mit dem Wirtschaftswunder nach dem zweiten Weltkrieg die Blechlawinen nach Sylt kamen und

diese jedes Jahr grösser werden und alle durch das Nadelöhr des Autoverlads müssen, daran dachte damals natürlich niemand.

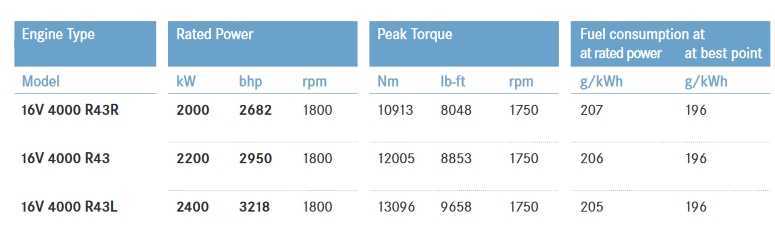

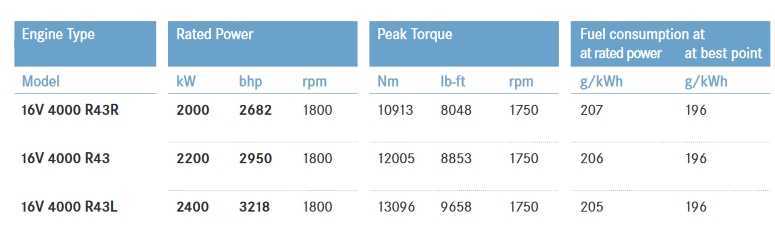

Ein Grossdiesel wie der MTU 4000 hat im Bestpunkt einen spezifischen

Verbrauch von knapp 200 g / kWh und Stunde. Das heisst, dass unter Volllast

bei 2200 kW Nennleistung umgerechnet über 500

Liter Diesel pro Stunde durch den Motor und den Schornstein gehen. Im

"Normalbetrieb" sind das im Mittel etwa 3 Liter Diesel pro Kilometer. Ein Grossdiesel wie der MTU 4000 hat im Bestpunkt einen spezifischen

Verbrauch von knapp 200 g / kWh und Stunde. Das heisst, dass unter Volllast

bei 2200 kW Nennleistung umgerechnet über 500

Liter Diesel pro Stunde durch den Motor und den Schornstein gehen. Im

"Normalbetrieb" sind das im Mittel etwa 3 Liter Diesel pro Kilometer.

Quelle: MTU

Ganz topfeben ist die Marschbahn übrigens auch nicht, denn es muss auf steilen Rampen der Nord-Ostsee-Kanal überquert werden.

Der Verkehr auf der Marschbahn ist dicht, speziell im Grossraum Hamburg und ab Niebüll wegen des Autoverlads. Dazwischen

ist recht viel Gegend die mit

wenigen Halten und einer Streckenhöchstgeschwindigkeit von 140 km/h durchquert wird.

Und wer an der Nordsee schon einmal in den Ferien war, der weiss auch dass

dort der Wind meist recht giftig weht, zudem meist von Westen her

und für die Velofahrer grundsätzlich von vorn.....

An Spitzentagen ist die doppelgleisige Strecke am Kapazitätslimit.

Schon immer war die Traktion auf dieser Strecke sehr anspruchsvoll, nicht nur die

Traktion der langen, mit Klimaanlagen ausgestatteten Intercity nach

Westerland auf Sylt. Diese Aufgabe wird daher bis in die Gegenwart mit der Baureihe 218 in Doppeltraktion erledigt.

Doch das Ende der Baureihe 218 ist nach über 40 Jahren Betrieb absehbar, wie auch das Ende der schweren Russendiesel der Baureihe 232 und deren Unterbauarten

kommen wird.

Nachfolger sind in Sicht oder bereits da.

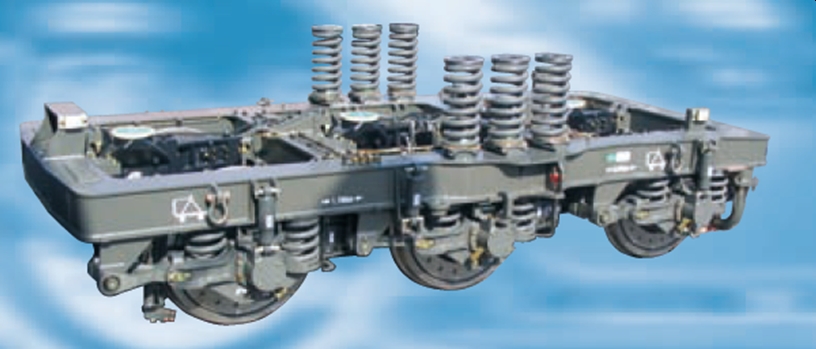

Wie es sich gehört, basieren die Dieselvarianten der Bombardier-TRAXX und des

Siemens- Vectron auf den elektrischen Schwestern und wurden von diesen abgeleitet.

Plattformstrategie und Gleichteilverwendung waren die Vorgaben an die Ingenieure.

Bombardier ging hier besonders konsequent zu Werke und trieb die Gleichteilstrategie auf die Spitze.

Sogar der Lokkasten ist baugleich

mit den Elektroschwestern.

Nach eigenen Angaben beträgt der Anteil der Gleichteile 70% zwischen

den Diesel- und Elektro-TRAXXen.

Dies sollte fatale Folgen haben, wie wir noch sehen werden. Bombardier ging hier besonders konsequent zu Werke und trieb die Gleichteilstrategie auf die Spitze.

Sogar der Lokkasten ist baugleich

mit den Elektroschwestern.

Nach eigenen Angaben beträgt der Anteil der Gleichteile 70% zwischen

den Diesel- und Elektro-TRAXXen.

Dies sollte fatale Folgen haben, wie wir noch sehen werden.

Bombardier Baureihe 245 im Einsatz beim Sylt-Shuttle der DB (Autoverlad).

Bild: Bombardier

Bombardier stellte im Jahr 2006 die TRAXX P160 DE (Baureihe 246) auf die Schienen, die Vorstellung erfolgte im selben Jahr auf der Messe InnoTrans.

Dabei handelt sich um eine für den Personenverkehr vorgesehene, bis zu 160 km/h schnelle dieselelektrische Lokomotive der dritten TRAXX-Generation.

Als Antrieb dient ein Grossdiesel der Reihe MTU 4000, um genau zu sein ein MTU 4000 16V R41L.

Siemens hatte mit dem Eurorunner ER20 in den 2000er Jahren eine

ähnliche Lok im Portfolio und verkaufte diese in einigen hundert

Exemplaren. Auch der ER20 hat einen MTU 4000 16V R41 an Bord.

Allerdings nicht die leistungsgesteigerte "L"-Version mit 2200 kW sondern "nur"

die Ausführung mit 2000 kW Nennleistung. Aber das sind Feinheiten.

Die Reihe 246 von Bombardier wie der ER20 von Siemens bewähren

sich bei verschiedenen Kunden im harten täglichen Einsatz und laufen

bis heute unauffällig.

Die Welt war in Ordnung, denn der "Standard"

in der Motorisierung war damals der MTU 4000 16V R41. Der 16-Zylinder hat

einen Hubraum von 76,2 Litern und kam bei Bombardier, Siemens sowie zur Remotorisierung der Baureihe 218

seinerzeit flächendeckend zum Einsatz.

Merkmale dieser Motorenbaureihe sind Common-Rail-Einspritzung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung.

Im Leerlauf werden zur Verbesserung der Abgaswerte 8 von 16 Zylindern abgeschaltet. Der Vorgänger des MTU 4000 16V R41, der legendäre TB11 hatte übrigens noch 115 Liter Hubraum.

Aber das mit dem Hubraum und dem unseligen Downseizing, also dem Herausquetschen von immer mehr Leistung aus immer

weniger Hubraum, ist eine ganz andere

Geschichte die den Rahmen hier sprengen würde.

Den MTU 4000 gab es in übrigens in etlichen Varianten, wobei der

Suffix "L" wohl leistungsgesteigert bedeutet.

R41 R 1700 kW 1500 U/min UIC II

R43 _ 2000 kW 1800 U/min EU III A / UIC III R43 _ 2000 kW 1800 U/min EU III A / UIC III

R41 _ 2000 kW 1800 U/min UIC II

R41 L 2200 kW 1860 U/min UIC II

R43 L 2400 kW 1800 U/min EU III A/ UIC II

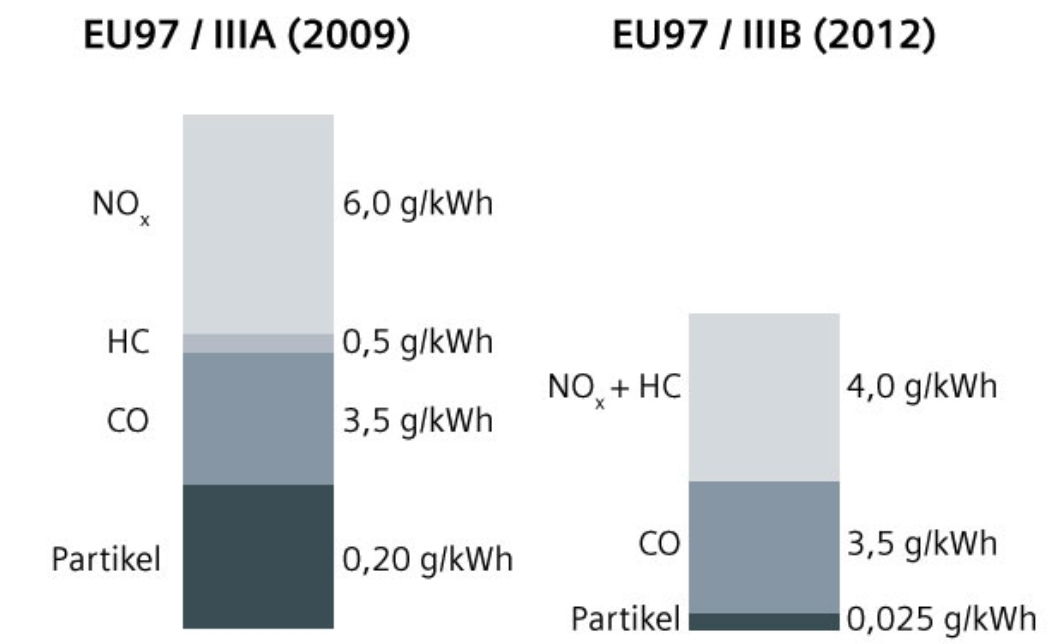

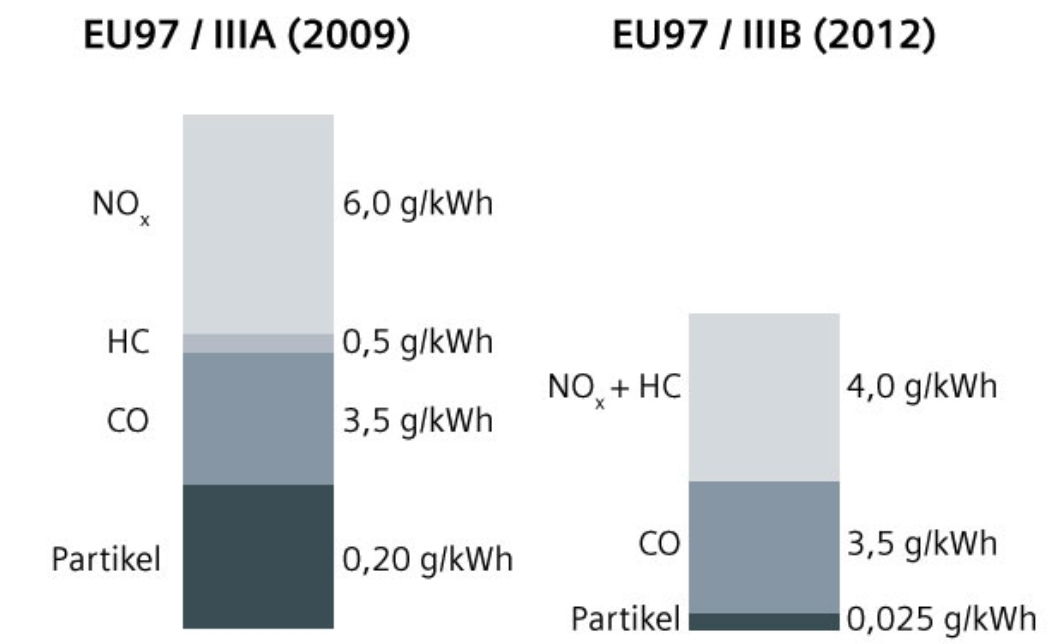

Aber das gesetzgeberische Umfeld änderte sich in Form verschärfter Anforderungen an

die Abgasreinhaltung - Stichwort "Stage III B".

Denn nun hatten die Lokomotivhersteller

zusammen mit MTU ein Problem.

Das Aus für den bewährten MTU 4000 16V R41 waren die verschärften

Abgasnormen "Stage III B" die zum 1.1.2012 in Kraft traten und die

mit dieser Motorenbaureihe nicht mehr zu erfüllen waren.

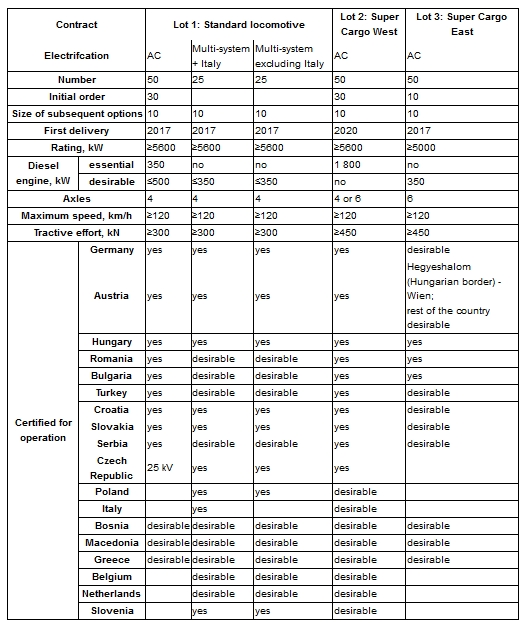

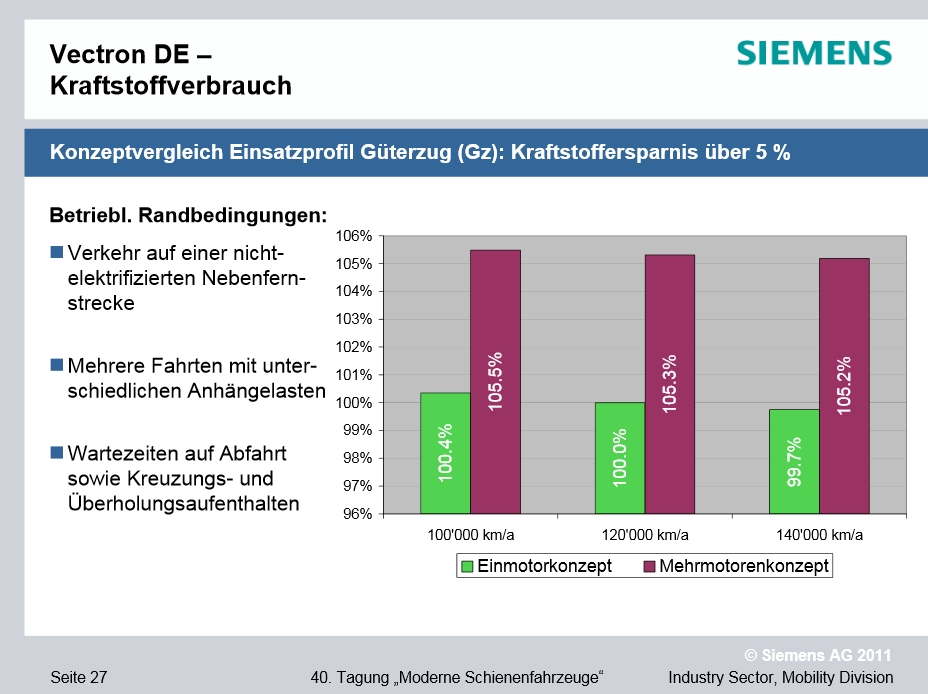

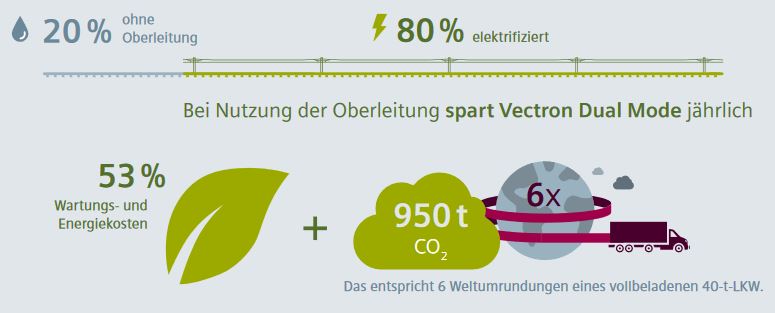

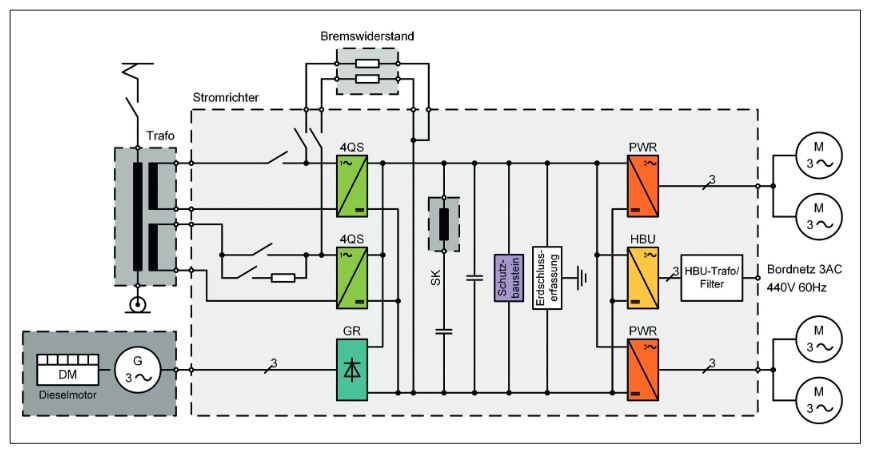

Quelle: Siemens

Die Lokomotivhersteller hatten

noch weitere Probleme und weitere

Anforderungen: Einerseits war und ist da die Forderung nach immer mehr

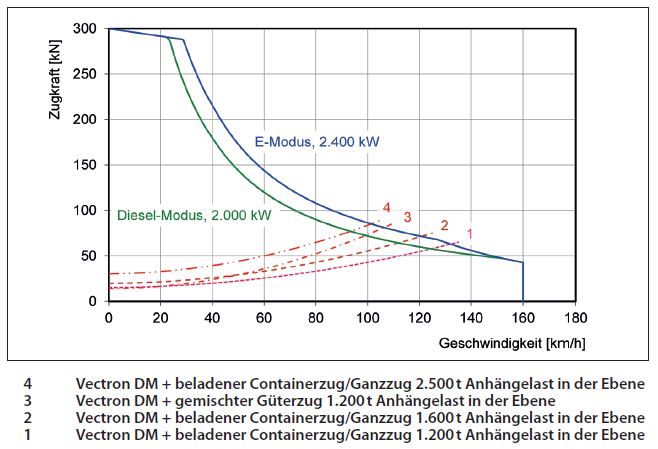

Leistung, schliesslich will man die unwirtschaftlichen Doppeltraktionen mit der Baureihe 218 vermeiden. Und dann gibt es in

Deutschland (ähnlich wie in der Schweiz) noch das Dogma, dass man keine

Sechsachser haben möchte.

Mit diesen Randbedingungen hatten die Hersteller Bombardier und

Siemens nicht nur ein Abgasproblem, sondern auch

ein Gewichtsproblem, denn schliesslich ist die Achslast bei

weiterhin vier Achsen (Achsfolge Bo' Bo') ein limitierender Faktor.

Und hier nun trennen sich die Ansätze der beiden Hersteller.

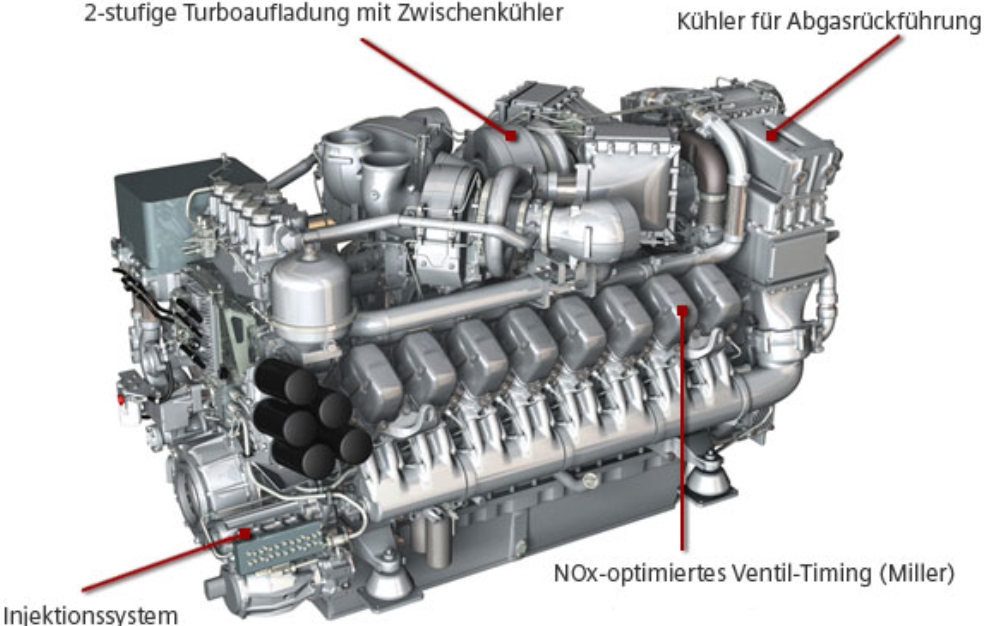

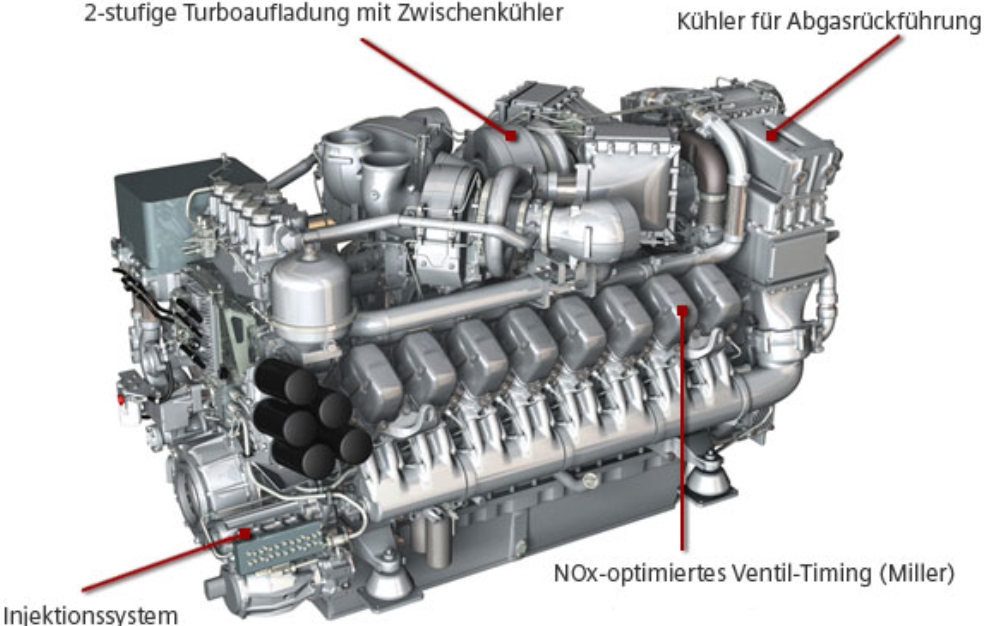

Siemens wählte den "traditionellen" Ansatz mit einem Grossmotor von MTU.

Bei Siemens stand Ende der 2000er Jahre ohnehin der Übergang vom Eurorunner (ER20) zur Vectron- Plattform an.

Aus mehrerlei Gründen konnte dort der an sich erfolgreiche ER20 nicht weitergeführt werden.

Denn auch die Crashnormen verschärften sich zwischenzeitlich.

Insofern konnte man die anstehenden Abgasnormen "Stage IIIA"

und "Stage IIIB" bereits im neuen Konzept antizipieren.

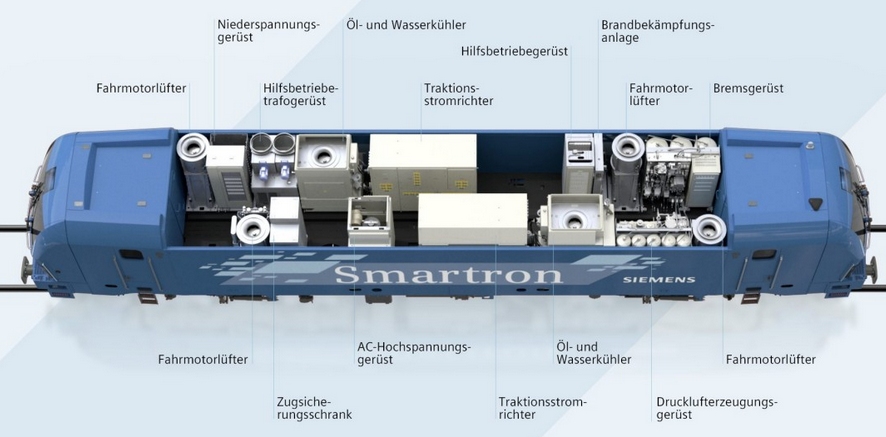

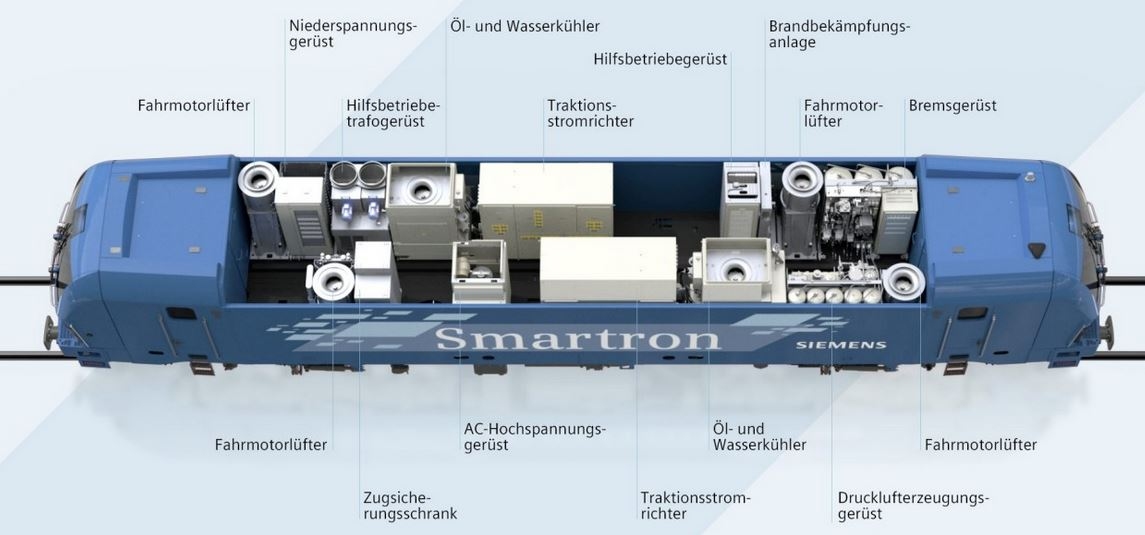

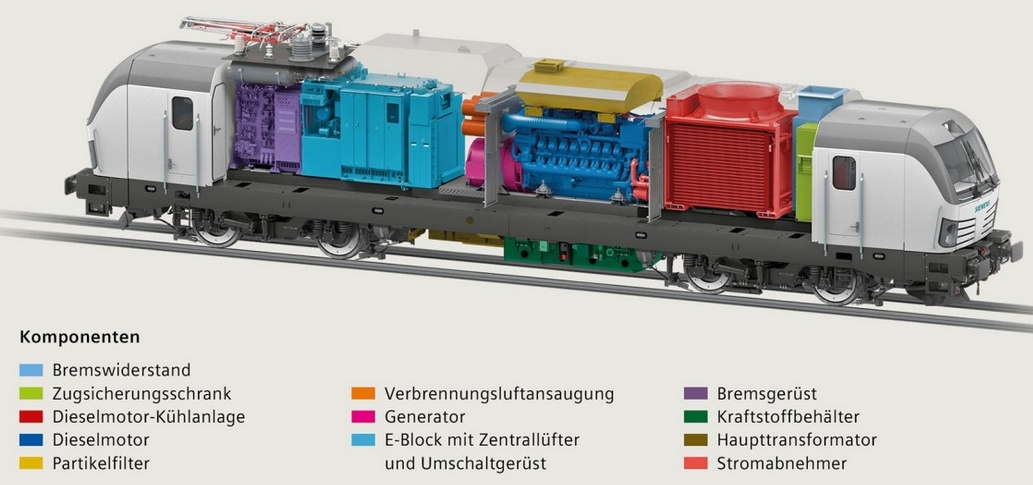

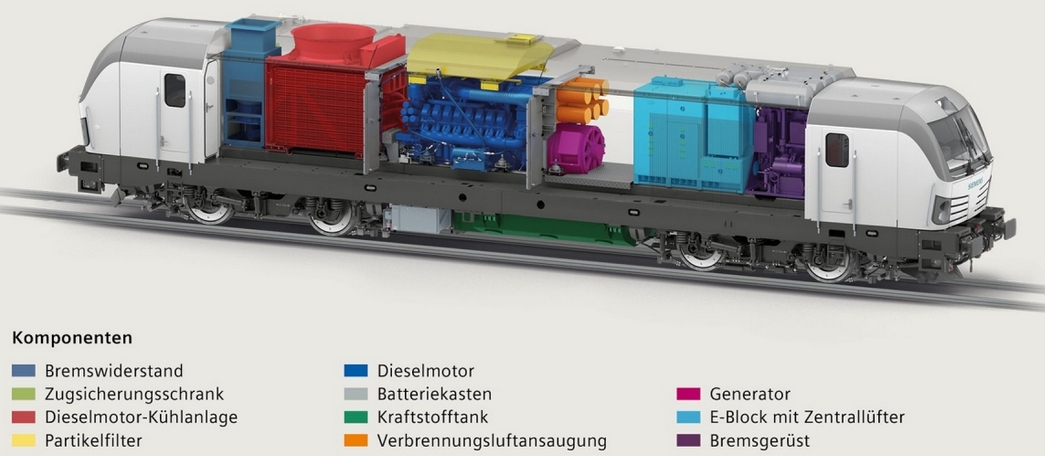

Daher spendierte Siemens dem Diesel- Vectron einen eigenen, längeren Lokkasten um den vorgesehenen

(längeren) Nachfolgemotor von MTU samt Abgasreinigung und

Nebenaggregaten unterbringen zu können.

Modularität hat aber seine Grenzen, wie wir am Beispiel Bombardier gleich

sehen werden.

Motorenbaureihe MTU 4000

Bild: MTU

Das Hauptproblem bei der Baureihe 245, der Nachfolgebaureihe der 246 von Bombardier ist der Lokkasten.

Dieser stammt (siehe Gleichteilstrategie) von den Baureihen 145 / 246 / 185. Der bisherige

Motor, der MTU 16 V 4000 R 41 L passte bei der

Baureihe 246 noch problemlos in den Lokkasten hinein.

Aber der neue MTU 16 V 4000 R 84 baut länger und passt somit nicht mehr in den

Bombardier- Lokkasten. Das ist

dann der Punkt wo normalerweise Modularität und Gleichteilstrategie

enden.

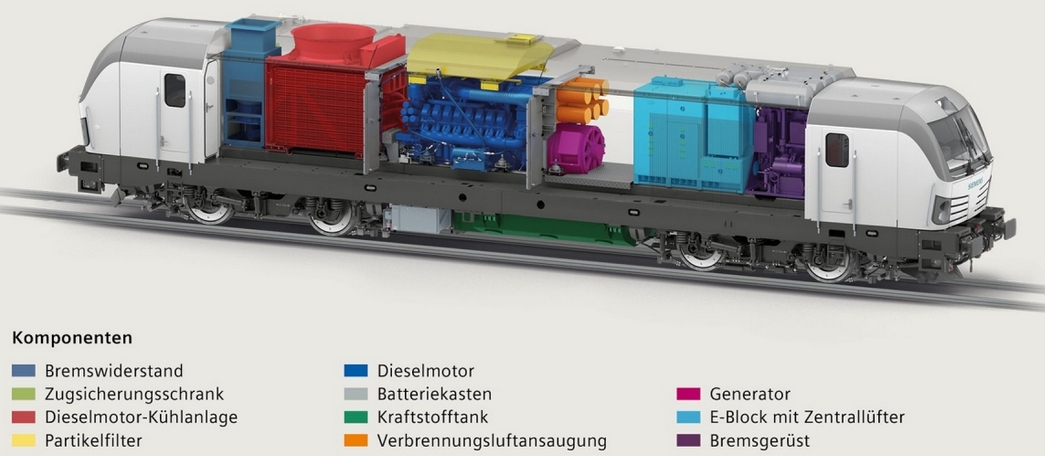

Der Aufwand um die vorgegebenen Abgaswerte einzuhalten wird immer grösser.

Durch die erforderlichen Zusatzeinrichtungen (z.B.

Abgasrückführungen, deren Kühleinrichtungen, Turbolader,

Partikelfilter usw.) benötigen die Dieselmotoren

kostbaren Innenraum, wie hier am Diesel- Vectron zu sehen ist.

Der heutzutage obligatorische Partikelfilter befindet sich auf dem

Dach (gelb).

Bild: Siemens

Andere vergleichbare und passende (Gross-)Motoren mit "Stage

III B" waren nicht vorhanden, also blieb nur die Lösung mit der Mehr- Motor-Technik.

Das Konzept war nicht ganz neu, sondern kam aus den USA.

Dieses Konzept ist dort seit vielen Jahren im Rangierdienst

anzutreffen. In den USA sind die sogenannten "GenSets" im Rangierdienst

weit verbreitet.

Im reinen Rangierdienst hat man damit auch gute Erfahrungen

gemacht, da durch die langen Leerlauf- und Teillastphasen tatsächlich

eine spürbare Verringerung des Verbrauchs und der Abgasemisssionen eintrat.

Das von Bombardier umgesetzte Konzept mit vier "Baumaschinenmotoren" vom

Typ CAT C18

der Fa. Caterpillar ging aber im Streckendienst bislang nicht auf.

Insbesondere auf der Marschbahn mit seinen langen Volllastphasen kommt es

seit Beginn des Einsatzes zu häufigen Ausfällen.

Einige Schwachpunkte neben dem Motor selbst sind bereits identifiziert, wie der zur

Überhitzung neigende Transformator, Öllecks und verstopfte Russpartikelfilter, um nur einige zu nennen.

Auf eine

wie früher übliche gross angelegte Erprobung der Baureihe 245 verzichtete man

seitens Bombardiers und des Käufers, was sich in der Folge bitter rächte.

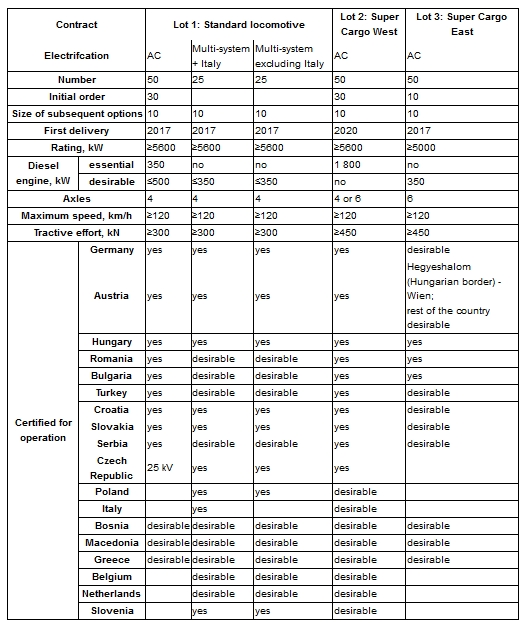

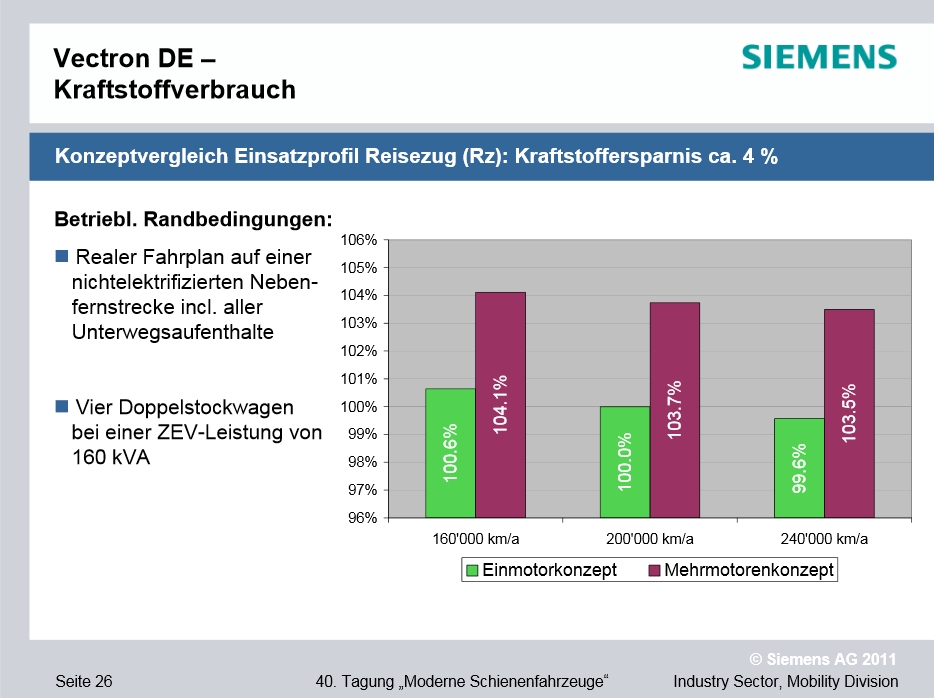

Und an die seinerzeit grossspurig versprochenen Einsparungen an Kraftstoff denkt momentan

ohnehin niemand, da man derzeit andere Probleme hat.

Bis Ende 2018 sollen alle auf der Marschbahn eingesetzten 245er

einer gross angelegten "Rollkur" unterzogen werden, wobei diverse

kritische Komponenten ausgetauscht

werden um die Lokomotiven "bahnfest" zu machen.

Der Denk- und Konzeptfehler am an sich schlauen Bombardier-Konzept ist, dass

der Motor und diverse Einzelkomponenten offenbar nicht für durchgehende und lange

Volllastphasen ausgelegt sind.

Überhaupt ist es ist für ein Bahnunternehmen wirtschaftlich

schwierig auf Motoren mit der aktuellen Abgasnorm IIIb zu setzen.

Moderne Motoren welche die aktuellen Abgasnormen erfüllen, sind durch die aufwändigere Technik in der Anschaffung und Unterhalt erheblich teuer, im Betrieb anfälliger und haben ein höheren spezifischen Verbrauch.

Es ist das alte Dilemma der Motorenbauer:

man kann Motoren entweder verbrauchsoptimiert auslegen und einstellen, oder

abgasoptimiert. Hohe Verbrennungstemperaturen sind gut für den

Verbrauch, aber schlecht für die Abgaswerte. Umgekehrt bedeuten

niedrigere Verbrennungstemperaturen bessere Abgaswerte, aber höheren

Verbrauch.

Es scheint so, als hätte man derzeit bei Euro IIIB-Loks in der

Leistungsklasse um 2 MW ohnehin nur die Wahl zwischen Pest oder

Cholera. Denn sowohl der MTU 4000 R84 als auch die

Mehrmotorenkonzepte mit den vier Industriemotoren vom Typ CAT C18

sind nicht das Optimum. Als Referenz, dass früher alles besser und

hubraumstärker war, dient gerne der legendäre TB11, aber auch so

grundsolide Konstruktionen wie die Kolomna Russendiesel oder US-

Konstruktionen von EMD.

Fortsetzung folgt garantiert (leider).

|

Doch der Reihe nach:

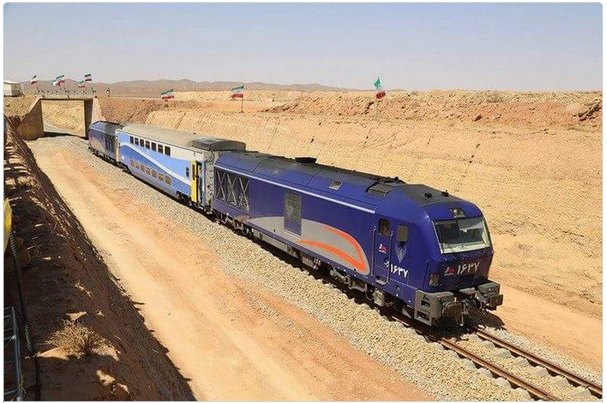

schon seit langem soll die Magistrale zwischen den beiden grössten iranischen Städten,

Teheran und Maschhad, ausgebaut werden.

Doch der Reihe nach:

schon seit langem soll die Magistrale zwischen den beiden grössten iranischen Städten,

Teheran und Maschhad, ausgebaut werden.

Von den 2 Milliarden USD sollten 75 Prozent von China und die

restlichen 15 Prozent von der iranischen Regierung getragen werden. Das Vorhaben sollte von der China National Machinery Import and Export Corporation

als Generalunternehmer und der MAPNA- Group im Iran als wichtigsten Unterauftragnehmer durchgeführt

werden.

Von den 2 Milliarden USD sollten 75 Prozent von China und die

restlichen 15 Prozent von der iranischen Regierung getragen werden. Das Vorhaben sollte von der China National Machinery Import and Export Corporation

als Generalunternehmer und der MAPNA- Group im Iran als wichtigsten Unterauftragnehmer durchgeführt

werden.

Warum diese vielbefahrene, zweigleisige Hauptstrecke bis

heute nicht elektrifiziert wurde, das sollte der geneigte Leser die vielen deutschen Verkehrsminister, angefangen vom

CDU- Minister Seebohm, der das Amt in den 1950er Jahren inne hatte,

über die SPD- Minister wie Leber und Tiefensee bis

zu den CSU- Kapazitäten der Gegenwart (...Ramsauer, Dobrindt, Scheuer...) besser selbst fragen.

Warum diese vielbefahrene, zweigleisige Hauptstrecke bis

heute nicht elektrifiziert wurde, das sollte der geneigte Leser die vielen deutschen Verkehrsminister, angefangen vom

CDU- Minister Seebohm, der das Amt in den 1950er Jahren inne hatte,

über die SPD- Minister wie Leber und Tiefensee bis

zu den CSU- Kapazitäten der Gegenwart (...Ramsauer, Dobrindt, Scheuer...) besser selbst fragen. Ein Grossdiesel wie der MTU 4000 hat im Bestpunkt einen spezifischen

Verbrauch von knapp 200 g / kWh und Stunde. Das heisst, dass unter Volllast

bei 2200 kW Nennleistung umgerechnet über 500

Liter Diesel pro Stunde durch den Motor und den Schornstein gehen. Im

"Normalbetrieb" sind das im Mittel etwa 3 Liter Diesel pro Kilometer.

Ein Grossdiesel wie der MTU 4000 hat im Bestpunkt einen spezifischen

Verbrauch von knapp 200 g / kWh und Stunde. Das heisst, dass unter Volllast

bei 2200 kW Nennleistung umgerechnet über 500

Liter Diesel pro Stunde durch den Motor und den Schornstein gehen. Im

"Normalbetrieb" sind das im Mittel etwa 3 Liter Diesel pro Kilometer.  Bombardier ging hier besonders konsequent zu Werke und trieb die Gleichteilstrategie auf die Spitze.

Sogar der Lokkasten ist baugleich

mit den Elektroschwestern.

Nach eigenen Angaben beträgt der Anteil der Gleichteile 70% zwischen

den Diesel- und Elektro-TRAXXen.

Dies sollte fatale Folgen haben, wie wir noch sehen werden.

Bombardier ging hier besonders konsequent zu Werke und trieb die Gleichteilstrategie auf die Spitze.

Sogar der Lokkasten ist baugleich

mit den Elektroschwestern.

Nach eigenen Angaben beträgt der Anteil der Gleichteile 70% zwischen

den Diesel- und Elektro-TRAXXen.

Dies sollte fatale Folgen haben, wie wir noch sehen werden. R43 _ 2000 kW 1800 U/min EU III A / UIC III

R43 _ 2000 kW 1800 U/min EU III A / UIC III

Um den Totalverlust zu vermeiden, wurde entschieden, die

beginnende Deregulierung des Schienenverkehrs zu nutzen und die

Lokomotiven an private Unternehmen zu vermieten.

Da die Mieter, fast ausschliesslich neu gegründete Unternehmen, nicht über die

technischen Möglichkeiten und personellen Ressourcen im Unterhalt verfügten,

wurde eine Vollservice-Philosophie entwickelt.

Um den Totalverlust zu vermeiden, wurde entschieden, die

beginnende Deregulierung des Schienenverkehrs zu nutzen und die

Lokomotiven an private Unternehmen zu vermieten.

Da die Mieter, fast ausschliesslich neu gegründete Unternehmen, nicht über die

technischen Möglichkeiten und personellen Ressourcen im Unterhalt verfügten,

wurde eine Vollservice-Philosophie entwickelt. Diese Anmietung geschah trotz des riesigen Rahmenvertrages der

Konzernmutter über die Diesel-TRAXXen.

Diese Anmietung geschah trotz des riesigen Rahmenvertrages der

Konzernmutter über die Diesel-TRAXXen.  Nicht nur Mehrsystemfähigkeit, "Last-Mile-Fähigkeit" und zahlreiche

Zulassungen in ganz Europa sind neben dem Preis die Trümpfe in den

Auftragsvergaben, immer mehr spielen auch Leasing und ein

"Rundum-sorglos-Paket" im Unterhalt eine gewichtige Rolle.

Nicht nur Mehrsystemfähigkeit, "Last-Mile-Fähigkeit" und zahlreiche

Zulassungen in ganz Europa sind neben dem Preis die Trümpfe in den

Auftragsvergaben, immer mehr spielen auch Leasing und ein

"Rundum-sorglos-Paket" im Unterhalt eine gewichtige Rolle.

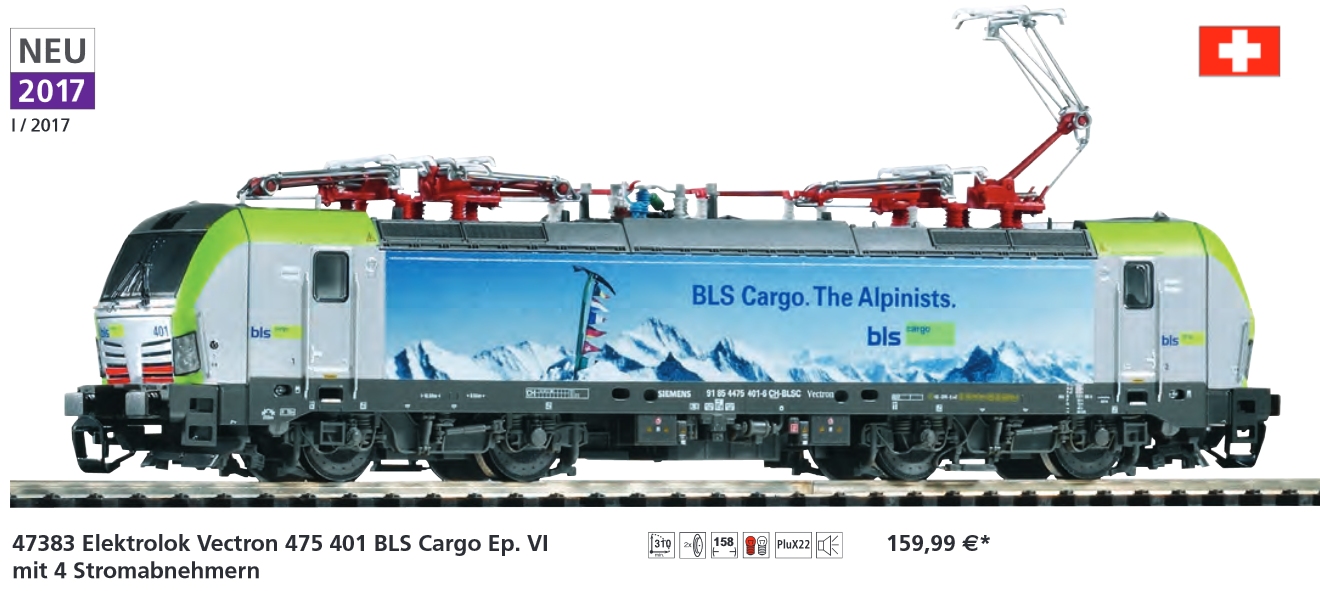

Das Katalogdeckblatt (oben) des mittlerweile stattlichen TT- Programmes weist in eine neue Richtung - Gut so !

Das Katalogdeckblatt (oben) des mittlerweile stattlichen TT- Programmes weist in eine neue Richtung - Gut so !

Der doppelte BLS- Vectron auf dem Rückweg in Richtung Schaffhausen/Schweiz bei Gottmadingen

kurz vor der Grenze.

Der doppelte BLS- Vectron auf dem Rückweg in Richtung Schaffhausen/Schweiz bei Gottmadingen

kurz vor der Grenze.